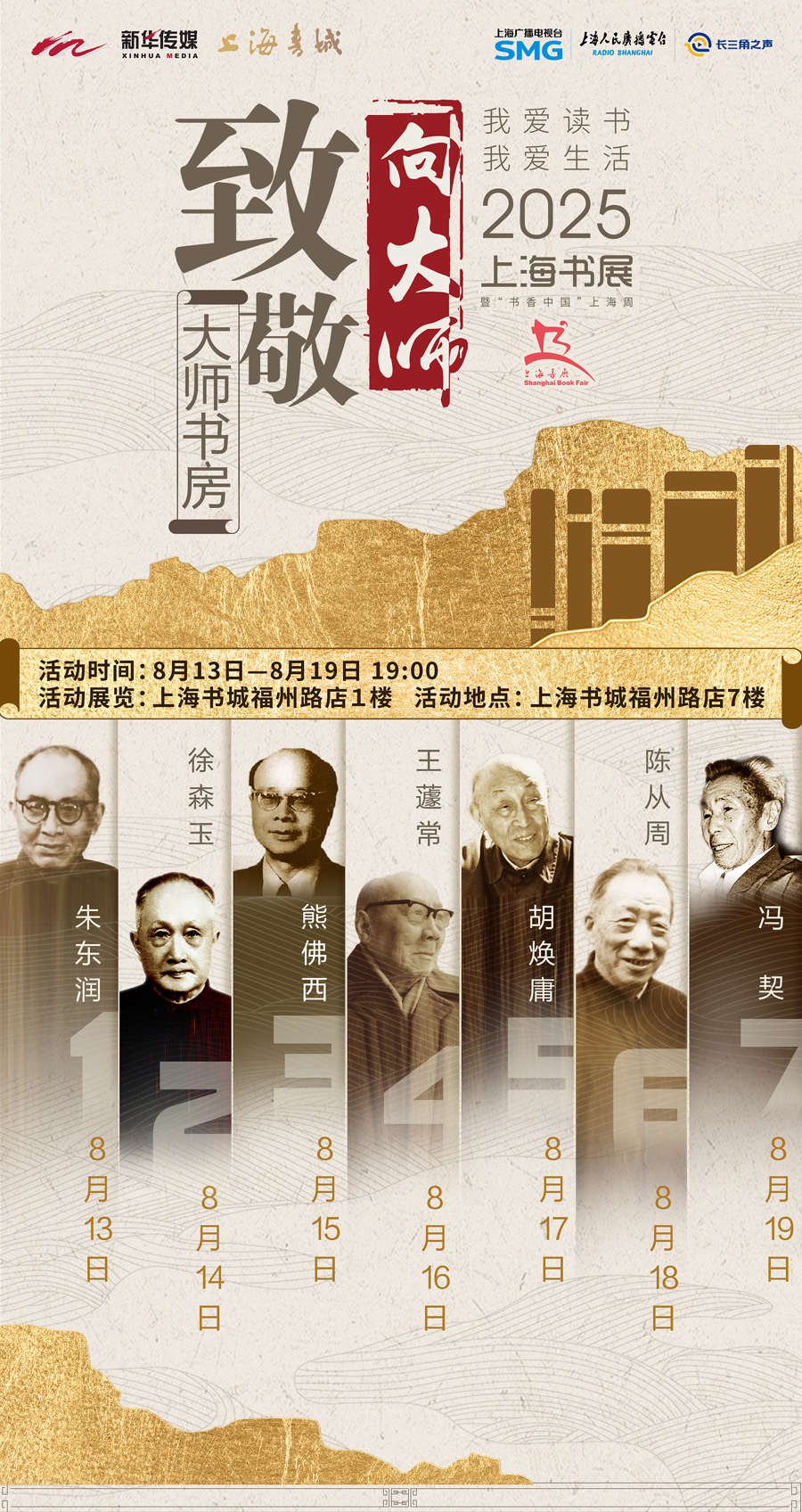

今年上海书展首次推出“双主场”,不收门票的上海书城福州路店自书展开幕起至8月19日,在一楼开辟专区展示徐森玉、朱东润、王蘧常、熊佛西、胡焕庸、冯契、陈从周七位社科大师的生平、大师文集及后人研究著作,并提供书籍销售服务。七天里每天19:00-20:30,七位大师的家属、弟子及研究学者将陆续做客七楼全媒体直播间,和读者、听众面对面,分享自己候大师起居生活的温情记忆、从大师问道求学的难忘经历、编大师遗著遗稿的深切体会、读大师论著文章的独到心得......向公众更加立体地呈现大师的学术生平和精神风范。

版本目录、文物鉴定学家徐森玉的传奇经历,体现在故宫文物南迁、居延汉简转运、抢救古籍和收购文物这四个方面。徐森玉专场的嘉宾是上海博物馆研究馆员柳向春,2022年,柳向春编纂的《徐森玉全集》出版。“从故宫博物院到古籍收购小组、从上海文管会到上海博物馆,森老经手文物不计其数,但他自己更重爱的似乎在古籍上。”柳向春谈到,安置好居延汉简后,1940年徐森玉先生来沪参与“秘密收购图书古籍”,我们知道当时上海已经成为“孤岛”,在日本人眼皮子底下收购他们眼红的中华古籍,异常艰难。先生幼子徐文堪先生曾撰文说,这一时期因为工作极其保密,所以具体细节尚不清楚。据相关学者和媒体有限的文字中,可以了解,当年徐森老收购的主要重点是在湖州嘉业堂、邓氏风雨楼和沈氏海日楼。

先生的外孙女王圣贻女士在悼念文章《情牵大鼎》中这样写道:“外公是那样地爱中华瑰宝。每次外出归来,总是如数家珍般地讲着各地的古迹:那隐没在盘山秀色中被岁月剥蚀的唐代寺庙、三门峡‘画廊’中的巨石峭壁上残留的摩崖石刻、山西赵城简朴的元代戏台、有着异域风格的大同城内辽代古寺……就在外公那赞不绝口的情感投注中,我看到时间的纽带由古久之往昔伸向未来,感受到了生命源头的那份灿烂辉煌。”回忆起祖孙间的天伦之乐时,则说:“其实,外公很少像这样流露他对我们第三代的爱,他的心完全让文物牵住、占据了。”

上海是中国近现代以来哲学社会科学的重镇,红色文化、海派文化和江南文化在这里交相辉映,产生了灿若星辰的学术名家。他们用思想标注时代,用理论引领时代,为上海乃至全国哲学社会科学的发展做出了巨大贡献,也称为上海这座城市发展的精神坐标。2018年,上海市社会科学界联合会经多方酝酿讨论,推出首批68位社科大师,他们的学术思想和精神风范,成为上海重要的文化名片。大师书房“向大师致敬”七天七讲只是第一季,之后还将有更多社科大师进入公众视野。